2008年5月18日(日)2008スポニチ佐渡ロングライド210

〜佐渡島の夜明けと共に。

佐渡ロングライド210に参加してきた。この大会は今年で3回目だそうで、自転車人口の増加もあって、年々参加者が増加して、今年は3000人近い参加者がいるそうだ。

しゅんすけは去年の富士山麓周回115キロでロングライドのオソロシサを身をもって経験し、やはりロングライドにはそれなりの準備と経験と体力が必要であると思っていたのだが、そんなココロと身体の準備を待つまでもなく、しゅんすけも参加する某製薬会社のランニングチームで話しが盛り上がり、さきこが参加の意思を固めてしまったのである。さきこに「一緒に行かない?」と言われれば、「いや、オレは留守番で・・・」などと返せるわけがなく、さきこが行くならしゅんすけも行きましょうって請け合ってしまったのだ。

結局このランニングクラブの仲間から7人が、佐渡島を半周するBコース・130キロを走破するクラスにエントリーした。先月にはさきこが参加する富士五湖のウルトラマラソンの応援で70キロ近くを走行したり、先週には東京センチュリーライドに参加して、雨の中どろどろになって80キロを走破した。でも、130キロは未経験である。しかも未知の島・佐渡島である。加えてコース自体が相当なアップダウンの連続と言われていて、相当な不安を抱いていた。しゅんすけはホントに130キロを完走できるのだろうか。

5月16日(金)。

会社の用事で東京ビッグサイトに行って、そのまま半休で自宅に戻り、準備を整えて出発・・・のハズが仕事の問題で、半休はできたものの自宅でいろいろ仕事してたら、既に18時。なんだよ、在宅勤務で普通に働いちゃったじゃんか。

さきこが18時過ぎに帰宅。準備の仕上げをして家を出て上大岡へ。京急で品川から上野に向かうことにした。上野からは新潟へ直通する専用列車「佐渡ロングライド・エキスプレス」がこの日のために運行されることになっていた。・・・と、上野から新潟へ向かう道中へ思いを馳せていたら、さきこに忘れ物が発覚。輪行するのに不可欠なパーツを忘れてきたというので、しゅんすけが折り返して自宅へ取りに行くのだった。

輪行は先週の東京センチュリーライドでも経験していたので多少慣れてはいるけど、やはり自転車は重い。上大岡から電車の最後尾に乗って他の乗客の邪魔にならないように気を配りつつ品川へ向かう。電車が空いていて良かったんだけど(21時頃に品川へ向かう電車に乗る人もそう多くないわけで)、問題は品川から上野に向かう山手線。しゅんすけは有楽町方面に働きに行っているので夜の時間帯の混雑具合は知っているつもりだったんだけど、最初はガラガラだった車内が次第に混んできて、金曜日だったからなのか、予想に反して多くの乗客に囲まれてしまい、「ラッシュの電車に自転車を持ち込む困った乗客」という図式になってしまった。嫌な目線にさらされてしまい、いや配慮したつもりだったんだけどなー。

※(左)品川駅にて。(右)上野駅にて。後ろの列車が「佐渡ロングライドエクスプレス」

さて、上野である。上野発の夜行列車降りたときから〜♪の上野である。もともと動物園とか博物館とかのためにしか上野で下車したことのないしゅんすけには、その駅の深部にかようにも風情の漂う始発列車エリアがあるとは思ってなかった。まさに日本の長距離列車のターミナルの元祖である。

そのホームに一台の列車が静かに入ってくる。新潟へ向かう専用列車である。

最近、こういうスポーツのための専用列車を利用する機会が増えたけど、JRも粋なコトをするものである。以前、勝沼のロードレースの際に利用したことがあったけど、こういう列車があると参加者としては非常に助かる。本来時刻表には表示されない年に1度きりの専用列車、夢のエキスプレスである。

周囲を見ると輪行バッグを担いだ人が見える。今回のレース出場の人たちである。いや、それにしてもいろんな種類の輪行バッグがあるものである。そして、みんなうまいことコンパクトに収納している。それに比べるとしゅんすけたちはまだまだ初心者的な愚鈍さが漂っている。

某ランニングクラブのメンバーが集まってきた。それぞれ個性的な輪行体制である。

列車に乗り込み、自転車を片側の客席に集める。この列車はいわゆる特急列車の席タイプで、進行方向に向かって座るシートが並んでいて、右側の客席に自転車を置き、乗客は左側の客席に座るから、つまり1列当たり2人分のニンゲンと荷物が置かれることになる。

ビールもツマミも買ったし、さて出発である。まさに上野発の夜行列車・佐渡ロングライドエキスプレスが出発、である。

車内でビール飲んだりお話ししたりで楽しもうかと思ったら、早々にしゅんすけがダウン。大宮駅を通過する前に既に熟睡だった。気が付くと既に深夜。電車はホームに停車していてたぶん時間調整かなんだだろう。メンバーも既に就寝、他の乗客も就寝で静かな車内。ひんやりした空気感が伝わってきた。見ると「前橋駅」の文字。前橋が今回の行程のどの辺に位置しているか分からないけど、誰もいない深夜のホームってさびしくもなんか風情があるわ。発車アナウンスも発車チャイムもなく、列車は静かに動き出す。

次に目が覚めると、白んできた空が見えた。もうすぐ夜明けである。車窓の向こうの暗闇にわずかに見えるのは白んできた空を少し反射させる水面。たぶん、一面の田園地帯なのだろう。そろそろ新潟に到着する感じである。車内アナウンスが流れると寝ていた参加者がもそもそと動き出す。列車が減速し始めるとそわそわ感が一層増した。こうしてしゅんすけたちは新潟に到着したのである。

北陸を代表する新潟の駅前の風情・・・うん、まさに地方都市っ!って感じである。ここからバスで新潟港へ向かい、そこからフェリーで佐渡島へ。この間、荷物やら自転車やらを携行して歩かにゃイカンわけで、これには相当苦労した。そもそもしゅんすけたちの輪行体制が肩紐を通さないオザナリバージョンなので、とにかく地獄的に重いって理由もあるけど、スポーツバッグに入れてきた荷物も負けずに重い。とにかく荷物多すぎなのである。先週の雨中サイクリングによっぽど懲りたようで、二人分のレインウェアが入っていたり(天気予報ではほぼ100%晴れだったというのに)、タオルやら着替え(Tシャツだけでも4枚は入っていた)がギュウギュウ詰めであった。そんな大荷物で輪行するヤツはいなくて、大抵は輪行バッグにリュックサックひとつという感じで、この辺が輪行の初心者感が満点なのである。

※新潟駅にて。

苦労しつつ新潟駅から新潟港、フェリーから佐渡島を目指す。

フェリーはほとんど揺れることもなく、また特有のエンジン音とか振動とかもなく、快適な航海だった。そのためここでも熟睡してしまい、感動的な本州との別れ、水平線に現れる佐渡の島影などを割愛して、気が付くと佐渡島が眼前に迫り、まさに佐渡・両津港に入港する直前であった。

自転車と荷物の地獄的な重荷を担いで両津港からバスへ乗り込む。ここから佐渡の中央部分、平野部を通過して西側の佐和田海水浴場に向かう。う〜ん、やはり田舎的な雰囲気が漂うなー。この佐和田海水浴場は、今回のイベントのスタート・ゴール地点になっている。この日は前夜祭もあったりするので、海岸近くの大会会場には自転車メーカーがショップを出したり、地元の商店街が歩行者天国になって出店が出ていたりと、ちょっとしたお祭りムードなのである。出場の受付をするとかなり時間が空いたので、ショップをうろうろしたり試乗車に乗せてもらったりしたら、なかなかいい感じのヘルメットがあったので、思わず購入してしまった。ちょっと高かったけど、通気性が高くてカッコいい。今までヘルメットってカッコ悪くなるので、イベント以外ではほとんど被らないんだけど、これで少しは被ろうと思うかな。

浜辺に座ってゆっくりする。穏やかな海に陽光が反射してきらきらする。ホント穏やかな海である。なんかこう「日本海」って言うと荒れる海っていうか、岩場に打ち付ける波というか、なんとなく湘南の海とは全く異なる印象を持っていたんだけど、この日の海はホント穏やかで、これで海?ってくらい水面に波が立っていない。これなら湘南の海の方がずっと荒れた印象である。浜辺に寄せる波は湖のようであり、そう思えば山中湖の方がナンボか波立っていた。これほど穏やかな海を見たことないし、それが荒いとか厳しいとか印象を持っていた日本海だということにとにかく驚いた。しかも水がスゴい透明度なんだな。

※ホテル近くの海。とにかく美しく穏やか。

※(左))スタート地点近くのイベント会場。(中央・右)浜辺にて。日本海のイメージが変わるなあ。

さて前夜祭。そろそろ陽が傾き、少し風が出てきてひんやりしてきた。

前夜祭と言っても、豪勢な食事が出たりすることはなくて、主催者の挨拶以外はほとんどイベント的な抽選大会が注目され、自転車とかハワイ・ホノルルセンチュリーライドの招待チケットとかいろんなグッズが当たったりするのだけど、しゅんすけはもとより他のメンバーもそういう運に縁はないようで、早々に会場を後にしたのである。

その時見た夕陽。これは凄くキレイだった。日本海で見る夕陽に得も言われぬ感動を受けたのだった。

※夕陽をバックに。・・・ホント美しすぎます。

今回のホテルはスタート地点より20キロほど離れた場所。かなり遠いんだけど、設備はなかなか良くて、美味しい夕食、気持ちいい風呂を満喫しつつ、あと数時間後に迫った集合時刻を前に早々に床に就いたのである。

2時半に起床しないといけないなんて、ほとんどハワイ・ホノルルマラソンのようなタイムスケジュールである。そのために早々に就寝したんだけど、まだ眠い時間。何とか起き出して準備をして、3時半の送迎バスに乗車した。まだ真っ暗な中を送迎バスは会場に向けて走る。道中にはほとんど街灯がなく、バスのライト以外はほとんど漆黒で、本来海ってのはこのくらい暗いものなんだなーと感じ入り、こんだけ暗けりゃどこからともなく外国のスパイが上陸しても分からないわけである。

会場に到着する頃には少しだけ空が明るくなってきていた。白んできた空に雲ひとつ浮いていないのを見て、いやホント神様に感謝!である。先週あれだけの雨天を経験したしゅんすけにとって、この晴天は値千金であった。快晴に感謝である。さて、今回のイベントは210キロに参加する組が先行してスタートするため、それまでの間はしゅんすけたち130キロの組は待つ形になる。1時間以上まったりしたかな。会場には自転車預かり所になっていて、参加者3000人近い参加者の全員ではないにしろ、かなり多くの自転車が収納されていた。そんな自転車の数々を見て回るのが好きで、メーカーやら装備なぞをいろいろ見ていたら、あっという間に130キロ組のスタート時間になってしまった。130キロ組の参加者は800人くらい。海岸線のスタートラインまでてくてく歩いていく。太陽は完全に昇り、辺りは朝の日差しで光っていた。さて間もなくスタートである。しゅんすけがここ数ヶ月待ちに待った佐渡ロングライドが始まるのである。

※(左)分かりにくいけど、自転車を保管する体育館の中。いろんな自転車があった。

(中央)そろそろスタート地点に向かう。

レースではないので、自転車が安全にスタートを切れる50人くらいの集団毎にスタートしていく。だからスタートの号砲などはない。でも、順次前がスタートし、その都度前へ詰めていくから、徐々にスタートゲートが近づいてくるわけで、なかなか緊張感があるものである。そしていよいよ、スタートである。

しゅんすけの130キロを走破する旅が今、始まったのだ。

※スタート地点にて。

スタートするとまずは海岸線に沿ってしばらく走る。このコースは昨日ホテルに行く際に乗ったバスのルートなので、少なくともホテルのある辺りまでは道の感覚は分かる。小刻みにアップダウンを経つつ、最初のエイドステーションを目指す。アップダウンはあるけど、自転車で走るにはかなり快適である。道路の凹凸がほとんどないし、クルマの通りが多くない(いや、少なくはないんだけどね)。サイクルイベントだってことで気を遣ってくれてたのかもしれないけど、晴れていたこともあり、かなり快適ツーリングであった。

順調なクルージングに最初の暗雲が立ち込めたのは、20キロ地点の最初のエイドステーションだった。

ここではワカメソバが振舞われ、これがホントに美味しかったのだけど(ちなみに京急品川駅の立ち食い蕎麦屋でもソバにワカメが入っているんだけど、ここではいつも「あ、ワカメ抜いて」って注文するくらいソバとツユとワカメがマッチしていない)、しゅんすけは早くもお尻に違和感を感じていた。自転車に乗るとお尻が痛くなるのは避けられないことなんだけど、どうも今日は痛みが出るのが早い気がして、サドルを調整して少し前側に寄せて斜めにセッティングしてみた。少し斜め過ぎで後で戻したけど、ちょっと快適になった。

※(左)スタート直後は海岸線をゆく。(右)小さな起伏を経つつ快調に進む。

※(左)上りの後の下り坂は爽快。(右)参加メンバーで。

※サドルの調整中。

40キロ地点のエイドステーションに行く前に、実は寄り道をした。明け方にホテルを出る際にチェックアウトして部屋の鍵を返しそびれて、そのまま会場に来てしまったのだ。

気を取り直して40キロのエイドステーションを目指す。しゅんすけももう1年近く自転車に乗っているので、このくらいの距離は問題ない。多少のアップダウンはあるけど、とにかく景色がキレイなので、全然気にならない。気持ちが前へ前へ向かわせていた。

さて、40キロを超えたしゅんすけたちには、文字通り越えなければならない壁があった。それはZ坂(ゼットざか)と呼ばれる急勾配の連続、遠くからでもその傾斜を見ることができ、それが英字のZ(ゼット)のようなので、Z坂と呼ばれるんだけど、この傾斜がハンパではない。ロードマップには最大傾斜11%とある。11%と言えば、100メートル進んで11メートル昇るという意味で、これは自転車にとってはかなりの傾斜である。この恐れていたZ坂が間近に迫っていた。

※(左)まさに快晴、爽快サイクリング。(右)途中休憩のしゅんすけ。

※(左)自転車が連なる中をゆく。(右)だんだん民家が少なくなってきた。

そして50キロを過ぎたしゅんすけの目に、海越しに聳える巨大な山に刻まれた「Z」の文字が写った。ついにZ坂に対峙したのである。いや、なんちゅうか、コレ、ホントに「Z」なのね。誇張でも比喩でも冗談でもなく、Zって書いてあることがまず可笑しかった。そのZの文字を逆になぞるように小さな点がゆっくり移動していて、数分後にはしゅんすけもこの点のひとつになることが可笑しかった。Z坂を前に少し頭がおかしかったのかもしれない。

見ると、まさにZ坂に向かう道の駐車場に、参加者が集まっていた。みんな一様に目の前の急坂を仰ぎ、溜息をついていた。携行した非常食をかじってパワーを充填。いざZ攻略である。

※遠くに見える「Z」の文字。

※(左)地獄の登板を前に休憩。(右)地獄の登板を前に少しオカシイ人たち。

昇り始めて早々に、既にしゅんすけの脚は限界にきてしまった。周りには早くもサジを投げこの坂を自転車を押して越えようとする人もいる。だけど、しゅんすけは自転車を降りなかった。速度は時速8キロくらい。まさに富士山麓周回の最大の難所・籠坂を越える時の速度である。籠坂でさえ歩かなかったしゅんすけである。この坂も歩くわけにはいかない。そもそも歩いて昇ってしまうと、今後苦しい坂を上る度に「どのくらいの坂なら歩いて昇っていいか」などと自分との妥協点を探すことになってしまう。かの名作マンガ「タッチ」ではイミジクも「敬遠は一度覚えたら癖になりそう」と言っているではないか。

はーはー言って坂を上る。眼下には海底が青く澄んだ海岸線のキレイな景色で、しゅんすけ的には撮影ポイントでもあったんだけど、ここは我慢して昇った。Z=3画だから3つの坂を上ればいいのかと思ったら、最後の1画の先に山に隠れてもうひとつ坂が残っていやがった、シット!

こうしてガリガリと自転車をこぎ倒し、ついに坂の頂上までやってきた。Z坂を降りずに制覇した!

この坂を制覇したことで、完走できる可能性がぐんっと上がった。籠坂くらいてこずったらアウトだったかも。遅れてきたさきこも自転車をこいで坂を上り切った。ナイス!

※(左)さぁ、いよいよZ坂チャレンジ!(右)Z坂頂上付近。いや、キツかったわ・・・。

上る坂あれば下る坂あるのが道理である。

Z坂を越えた後の坂は、海を高い位置から見下ろしつつ風を切って下ってくるという殺人的な爽快感に身を委ねた。途中に巨大な渓谷があって渓谷を渡る橋があったんだけど、この渓谷を風が海に向かって吹きぬけるため、陸から海に向かって波立つ現象が見れた。その後も下り坂が続き、あまりの絶景に写真を撮るべきか、下り坂の爽快感を堪能すべきか迷い、爽快感を選択していて、だから本当に気持ちいい坂道ではどんなにキレイな景色でも写真は残っていないのである。

※殺人的に爽快な海を見下ろすワインディングロード。

※殺人的に爽快な海を見下ろすワインディングロード、パート2。

※こんな爽快なロードで、自転車を一旦止めて写真を撮るのがもったいない。

※遠くに大野亀を臨む。

※(左)大野亀のヒルクライム。(右)大野亀を上りきった!

こうして順調に航行するしゅんすけの自転車・こてつ号であったが、ここでトラブルが発生した。

このトラブルはかなり致命的である。フロントギアがチェンジしなくなっちゃったのだ。リアのギアは巡航時の速度を維持するために変速するんだけど、フロントのギアは急激な坂などでチェンジして速度を維持するもので、これがないと元来脚力のないしゅんすけは坂が上れないのである。そんな大事なギアの不調に気づいたのは、Z坂に続いて現れる第二の急坂・大野亀坂の手前であった。最大傾斜10%を前にフロントギアを変速しないで、つまりアウターのままで果敢にも挑戦し、クリアしたのだ。いや、死ぬかと思った。腰を上げていわゆるダンシングの形で上り切ったわ。

ただこのままで残り70キロを走破するのは不可能である。とりあえず走り続けると共に、コースを行き来するテクニカルスタッフの乗ったクルマを探す。いずれにしても直して貰わないと。幸い次の急坂の前にテクニカルスタッフに巡り会えたので、急いで修理をお願いした。フロントギアの部品がどうも変形していたようで、う〜ん考えてみたら、自転車を駐車する時にフロントギアにモノが当たらないように注意してなかったのが原因かもしれない。

テクニカルスタッフのおかげで、まずは走行に支障のないようになった。よかった・・・。

ギアの修理に時間を食ってしまった。問題も解消したし、先を急がないと。

実はこのイベントには時間制限がある。ゴールには16時までに到着しないといけない点に加え、両津港(=100キロ地点)を13時30分までに超えなければいけないのである。これまでの速度や休憩での走りでは、両津港での足切りはないにしても、充分な休憩を取ることはできない。なんせ13時30分に「到着」ではなく「通過」なのである。メンバーの速度が少し上がる。特に72キロのエイドステーションを越えた辺りでは、しゅんすけは集団に付いていくことができなくなった。脚が限界なのではなく、お尻の痛みが再発したのである。先週の東京センチュリーライドでもそうだったけど、しゅんすけのお尻は今のところ80キロ付近で限界を迎えるようだ。残り50キロをどう乗り切るか?!

集団から取り残され、さきこと二人旅である。72キロを超えた段階で、佐渡島の北端を通過、一転南下を始めるわけで、水平線に佐渡の対岸・小佐渡の島影が見えるようになった。しゅんすけのお尻もかなり厳しい状況だったが、さきこも腰の痛みが我慢できなくなってきたようだ。両津港は依然遠いが、それでも確実に近づいてきている。とにかくこぐしかないのだ。目の前をカモメが飛んだり、沿道で応援があったりして、元気を分けてもらいつつ両津港を目指す。

そうそう、この沿道での応援がとてもうれしかった。場所柄、漁業とか農業の方が多いんだろうけど、応援してくれたおじいさんやおばあさん、子供たちにはとても感謝である。しゅんすけもランニングとか始めて分かったけど、沿道の応援って思いのほかウレシイものである。テレビなんかでランナーのインタビューで「沿道の声援のおかげで」なんて偽善っぽいこと言ってるなーと思ってたけど、これは本当である。走った人でないとこの沿道の応援のありがたさは分からないと思う。

こうしてお尻の痛みと戦いつつ、目の前に見えてきたエイドステーションにもはや疲弊の色が隠せないしゅんすけだったが、時刻は13時、何とか昼飯を食っても大丈夫な時刻にエイドステーションに到着できた。

※(左)島の北端を折り返した。遠くに小佐渡の島影が見える。(右)両津港まであと10キロ!

※こてつ号のサイクルコンピュータが99.99キロを指した。

支給されたおにぎり飯を食べ、自前で用意した栄養ドリンクを飲んで、パワーを再充填。残りは30キロである。この時間帯、この疲労度で、残り30キロ。たぶん大丈夫、このままゴールに行けちゃうだろうと思ったのが大間違いなのであった。

※両津港のチェックポイントを通過。

210キロ組は両津港を通過して小佐渡方面へ向かうが、130キロ組は角を折れて平野部へ向かう。ちょうど佐渡島のウエストのくびれ部分にあたる平野部を進む。田園地帯なのでずっと平坦かと思ったけどこれがとんでもなくて、アップダウンの多さ、勾配の傾斜度では前半戦のそれを凌駕する。とにかく上っては下りを繰り返す。下ってる先に次の上り坂が見えてる感じ。いや精神的にキツいわ。そもそも100キロを越えてからのコースの勾配には当初から無頓着だった。平野部だから平坦であるという先入観と両津港のチェックポイントを時間内に通過することを最優先にしていて、残り30キロにはほとんど気を向けなかった。両津港から平野部を抜けるルートの高低差を記したマップがないことにたった今気づいたくらいである。アカン、完全にナメとったわ。

この勾配は下手をするとZ坂以上に苦戦した。さきこも精神的にやられたようで、坂道の途中で堪らず「もうダメだぁ〜」と言うのをメンバーから「ダメじゃない!」って叱咤されてたくらい。

こうして先の見えない最後の戦いが延々と続き、ついに遠くに海が見えた。両津港から山を越えて反対側の海に出てきたということだ。つまりスタート地点の海である。しゅんすけたちはまたスタートに戻ってきたわけである。ホント遠くに海が見えた時には歓喜したね。

ちなみに、この平野部での走行ではかなり汗をかいた。沿岸を走っている間は坂道であってもほとんど汗をかかなかったのに、平野部ではちょっとの坂で汗をかき、急な坂ではどろどろになった。気づかなかったけど、沿岸部では風が汗を乾かしてくれていたんだと思う。それでも全然寒くなかったのは、まさに自転車シーズンってことなのだろう。

※平野部のコース。余裕がなくて写真はこれだけ。(右)海が見えた!

海が見えた後は、今度は長い下り坂。

最後の爽快ポイントである。気持ちよく下りてきた。ここでも写真よりも爽快感を優先して写真は少ない。

坂を下り切ると市街地である。クルマの通りが多くなった中を走る。なんとなくいつも走っている感覚になった。そうだよな、今日の走りは特別すぎるよな。あまりにもクルマがなく、そしてあまりにも景色がキレイだった。ゴールまで残すところあと3キロになった。疲労感が優先してイベント終了の寂莫感はなかったし、できれば早くゴールしたかった。でも、さすがに海沿いの道路、この日の早朝にスタートを待った道路に出た時には、楽しみにしていたイベントの終了が少し寂しかったな。

そして、15時15分頃、あっけなくゴール。

最後はホントあっけなかった。もうちょっと感動的かなーと思ったら、自転車でツィーっとゴールゲートを抜けただけだった。何とか制限時間には間に合った形である。

ゴールした後は、完走証をもらったり、振舞われた味噌汁(トビウオのつくね汁)をいただいたりして、しばし休息。この頃になってやっと130キロ走破の感慨が沸いた。しゅんすけにとってはかつてない最高の距離を走破したのである。

※沿岸のコースに戻ってきた。そしてついにゴール!

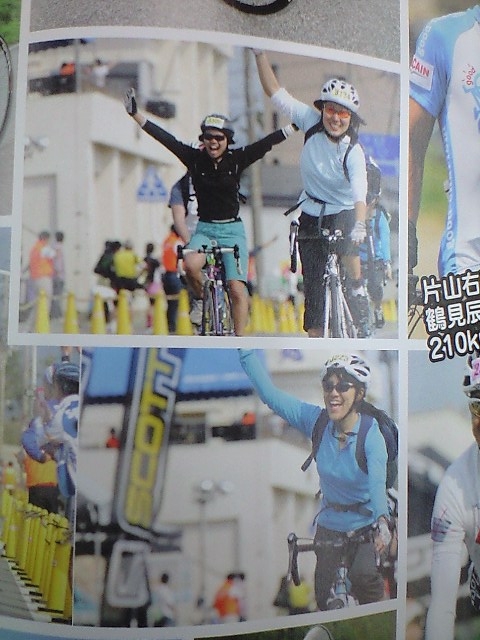

※このゴールシーンは後日雑誌「ファ○ライド」に掲載された。

さて、イベントの話しはここまで。

休む間もなく帰宅の途に就かねばならない。

なんせ帰りのスケジュールはかなりタイトで、17時に両津港行きのバスが出発、19時過ぎに両津港からフェリーが出港、23時過ぎには上野行きの列車が出発するのである。

ゴール付近の芝生のグランドでゴールの余韻に浸ったメンバーは、帰り支度を始める。帰りの輪行では、見よう見まねで肩紐を取り付けてみたけど、つけ方さえ分かればコレはかなり便利なモノで、自転車の運搬が非常に楽になった。帰りの交通機関は疲労のためほとんど眠っていた。気がつくと既に目的地の近くで、あたあたと下車の準備をする感じ。フェリーでも2等船室の壮絶な場所取り合戦のあとはとにかく爆睡、上野行きの佐渡ロングライドエキスプレスでも発車後早々に睡眠に落ち、気づくと朝白みの大宮であった。

月曜日である。世の中が週末のマドロミから抜け出し、動き出す月曜の朝である。その中をロングライドを終えつかの間の休息を終えたしゅんすけたちを乗せて列車がゆっくりと上野駅に入ってきた。2日前にしゅんすけたちが期待と不安の入り混じった感情を持て余していた上野のホームである。旅はいつもそうだけど、往路で通った道はもはや復路では同じには見えないものである。上野のホームも130キロを走破して帰ってきたしゅんすけにはまた少し違って見えた。

さて次はどうしようか。

出たい大会はたくさんある。でも、ぜひ出ておきたいのは富士山麓周回である。今回の佐渡ロングライドでも富士山を周回した経験が大いに励みになった。同じように、次に富士山を周回する時には、佐渡ロングライドを励みにしたいと思っている。そうであるならば、去年のように時間切れ失格のような憂き目には遭わないだろう。あともうひとつ、励まし合える仲間である。ランニングクラブのメンバーが一緒に走って互いに元気付けたりできたことも今回の走破に大きく貢献している。元々ランニングもサイクリングも個人競技であり個人で楽しむものであって、仲間はいらないと思ってきたけど、これは間違いである。

朝の通勤ラッシュの中、上大岡に到着した。ランニング仲間のえりちゃんが兄ちゃんにクルマで迎えにきてもらい、しゅんすけたちも便乗して家まで送ってもらえたので、駅前で自転車を組み立てることなく帰宅できた。輪行バッグに入った自転車を庭に出して組み立てる。こてつ号はホント頑張った。輪行バッグから取り出され組み立てられたこてつ号は、なんとなく誇らしげに見えたのだった。

※さらば、佐渡。また来年!(おっと) |

![]() >

>![]() >佐渡ロングライド210

>佐渡ロングライド210